Il sorpasso delle conversazioni sulle domande (di Michele Mezza)

Il sorpasso delle conversazioni sulle domande. Così potrebbe sintetizzarsi la notizia di ieri del tutto ignorata da media e politica- che vede per la prima volta Facebook sopravanzare frequenza la homepage di Google. E’ ovvio che se aggiungiamo tutte le applicazioni del gruppo di Mountain View allora Google è ancora in testa. Ma il fatto che il social network più popolare per un’intera settimana riesca a superare il motore di ricerca più cliccato dovrebbe dirci molto.

Intanto , dovrebbe avvisarci che qualcosa di rilevante sta accadendo sulla rete: la socialità sta diventando il linguaggio dominante. La rete serve circolarmente a cooperare, in qualsiasi forma, dalla più frivola del cinguettio fra due adolescenti, alla più solenne delle ricerche scientifiche di gruppo. In rete si conversa per creare insieme. E non si domanda più solo a chi sa tutto. Anche quest’ultima cattedrale del top down si sta sbriciolando. Google che aveva dato il più possente colpo di piccone alla cultura dall’alto, ed allo stato proprietario, comincia a vacillare anch’esso sotto la pressione della cultura che ha contribuito a diffondere. Il vaso di Pandora è ormai irrimediabilmente aperto: ne sta uscendo una forza al momento non riducibile ad un singolo asseto di potere, come è il protagonismo collettivo.

La seconda cosa che ci dice l’evento è che ormai la conversazione è una pretesa sociale, un senso comune: io partecipo solo se sono ascoltato. Internet diventa allora la social listening technology.

Si rovescia il paradigma di Guttemberg: con il libro vincevano quelli che parlavano, coloro che dall’alto elargivano lezioni o comunicavano contenuti. Intendiamoci:una straordinaria stagione della civiltà, che ci ha portato a salire sulle spalle dei giganti. Ora però muta il contesto. Vince chi ascolta, chi , di volta in volta, sale sulle spalle di milioni di nani. E’ un tornante radicale, che ci porta in un’altra dimensione psico-sociale. Ed infatti proprio oggi è stato diffusa una rigorosa ricerca della BBC,a livello internazionale, sul modo in cui gli internauti intendono la rete. 4 utenti di internet su cinque considerano l’accesso in rete un diritto primario, e la libertà di uso della rete una rivendicazione costituzionale. Cosa ci vuole di più per comprendere che questi due dati- l’affermazione dei social network e la pretesa sociale di accesso- sono destinati a mutare la natura e la forma delle relazioni sociali a partire dalla politica. I meccanismi di formazione e trasmissione del sapere sono la matrice dei rapporti sociali e di potere. Al di fuori di questa visione la politica perde la sua capacità di incidere e di rappresentare la vita delle persone e delle comunità, riducendosi a cerimoniale decadente. Del resto proviamo a fare la prova del 9: ammettendo che quanto abbiamo qui accennato sia vero tutto quanto è accaduto dal 1989 in avanti acquista un senso compiuto a no? Ossia lo sgretolamento della forma dei partiti di massa, la perdita di rappresentanza e di incidenza sociale del movimento del lavoro, l’incomunicabilità delle sinistre, in tutte le versioni, con le nuove generazioni, l’incapacità di aggredire i linguaggi comunicativi. Tutto questo assume una sua ineluttabilità razionale alla luce dei nuovi processi sociali indotti dalla rete. Mentre se non li consideriamo come centrali, dobbiamo rassegnarci a considerare tutto quanto accade come il risultato di un destino cinico a baro.

Allora, perché i dati che citavo all’inizio entrano nell’agenda politica? Perché chi si candida a governare città a regioni non fissa il diritto alla connettività come questione sociale?Non lancia il tema di un piano regolatore della comunicazione? Perché chi attende alla ricostruzione della sinistra non prende atto che è la rete la nuova fabbrica? Come dice Manuel Castells nel sul ultimo libro Comunicazione e potere (Bocconi editore, Milano 2009)” i media non sono il quarto potere. Sono molto più importanti; sono lo spazio dove si costruisce il potere. I media costituiscono lo spazio in cui le relazioni di potere vengono decise tra attori politici e sociali in competizione fra loro”.

Michele Mezza

InnovaCAMP il 22 Marzo a Roma

Volontà popolare, carte bollate e maturità politica

di Pierluigi Sorti – IE

Possono le carte bollate essere il viatico più idoneo alla libera espressione della volontà popolare ?

Crediamo senz’ altro di no. Ma può il legittimo ricorso ad esse fungere da cartina di tornasole della maturità politica di chi sceglie questa strada? Sì, e la vicenda della esclusione della lista del Pdl nella regione Lazio è proprio lì a dimostrarlo.

La vistosità politica degli errori commessi dal Pdl ha infatti travalicato, nella emotiva sequenza dei passi successivamente compiuti, il ( pur grave ) peccato originale del ritardo della presentazione della lista.

Le connotazioni non esemplari che hanno accompagnato psicologicamente le mosse adottate, dimentiche del riconoscimento preliminare delle proprie responsabilità, hanno puntato tutto e subito la ricerca del risultato immediato, il recupero forzoso della lista del Pdl della provincia di Roma.

Una tensione orgogliosa, che la stessa stampa di area governativa tentava di temperare, ha conferito tanta sicurezza nel procedere da oscurare proprio un elemento di principio, il federalismo regionale, che, parte essenziale del suo programma, ma che nel caso specifico era già stato tradotto nei fatti, in quanto da tempo divenuto legge di rango costituzionale ( art. 122 della Costituzione ) .

Il cosiddetto decreto ( poi inutilmente derubricato in “provvedimento” ) interpretativo, sia presso il Tar sia presso l’ ufficio elettorale del Tribunale, ha incontrato l’ epilogo che fatalmente si era costruito con le sue stesse mani.

Salvo presumere teoricamente un orientamento difforme da parte del Consiglio di Stato, cui sembra rivolgersi l’ istanza del Pdl, tutta la vicenda, scaturita inizialmente da sciatteria di comportamenti, poteva trovare un percorso più saggio ed efficace sol che la consapevolezza dell’ esistere legislativo dell’ autonomia regionale in materia, fosse stata parte viva della sensibilità corrente di chi ci governa. Che ha invece operato come se la ignorasse.

Quale che sia lo sbocco definitivo della vicenda, e nell’ auspicio ovvio che essa non contribuisca ad accrescere la conflittualità complessiva, non possiamo esimerci dal chiederci quale potrà risultare il panorama fra governo centrale e autonomia regionale se, e quando, si porterà a compimento l’ autonomia regionale anche sul piano tributario.

Il Video appello di Gianni Pittella per il Voto ai candidati Presidenti del Centro Sinistra alle Regionali

Lazio e Lombardia, il pasticciaccio brutto del PdL

di Aldo Fabio Venditto

Scazzottate e panini, trans e liste elettorali. La Regione Lazio sembra il set perfetto per il prossimo film dei fratelli Vanzina. Il primo ciak potrebbe accompagnare il delegato del PdL negli uffici preposti alla consegna delle liste elettorali.

L’attesa snervante potrebbe mettergli appetito, suggerendogli di rintanarsi in un bar dove tra una telefonata e l’altra, potrebbe apportare gli ultimi correttivi alle liste. Peccato che, rientrando, il termine ultimo per la presentazione delle liste sia scaduto. Scoppia il parapiglia.

Il più grande partito italiano è escluso dalla competizione elettorale della Regione Lazio: circa il 40 per cento dell’elettorato regionale non ha più un riferimento sulla scheda e, in attesa dei ricorsi di rito, Renata Polverini (candidata della coalizione di centrodestra) è azzoppata.

Dirimpetto la sfidante radicale Emma Bonino, rimarca la necessità di una diversa legalità, di maggiore trasparenza e del pieno rispetto delle regole, soprattutto da parte dei partiti politici.

Nel Lazio come in Lombardia, dove la Corte di Appello di Milano respinge la lista del governatore uscente Roberto Formigoni, in quanto le firme sarebbero prive di timbri, nomi degli autenticatori, date; requisiti sostanziali senza i quali quelle firme non hanno valore.

Qualcosa non va nella legge e qualcosa non va nelle modalità di raccolta delle firme. Tirato per la giacca il Presidente Napolitano esprime preoccupazione per l’eventualità di una parziale rappresentanza delle forze politiche, pur sottolineando come spetti al Tar «la verifica del rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla legge».

La legge, appunto, e la questione si complica: ha più valore il consenso elettorale o la norma? Ovvero, si possono escludere i partitini ma non i partiti di rilievo? E infine, è più democratico ammettere il PdL in deroga di legge o escluderlo a norma di legge?

La crisi di identità del PDL – Il fantasma di un Partito

La plastica si sta squagliando? Sembrerebbe. Certo è che coloro che si erano illusi dopo le elezioni del 2008 che il Pdl fosse diventato un partito più o meno vero, qualcosa di più di una lista elettorale, sono costretti ora a ricredersi. Non era qualcosa di più: spesso, troppo spesso, era qualcosa di peggio. Una corte, è stato autorevolmente detto.

Ma a quel che è dato vedere pare piuttosto una somma di rissosi potentati locali riuniti intorno a figuranti di terz’ordine, rimasuglio delle oligarchie e dei quadri dei partiti di governo della prima Repubblica. E tra loro, mischiati alla rinfusa — specie nel Mezzogiorno, che in questo caso comincia dal Lazio e da Roma— gente dai dubbi precedenti, ragazze troppo avvenenti, figli e nipoti, genti d’ogni risma ma di nessuna capacità. E’ per l’appunto tra queste fila che a partire dalla primavera dell’anno scorso si stanno ordendo a ripetizione intrighi, organizzando giochi e delazioni, quando non vere e proprie congiure (e dunque non mi riferisco certo all’azione del Presidente Fini, il quale, invece, si è sempre mosso allo scoperto parlando ad alta voce), allo scopo di trovarsi pronti, con i collegamenti giusti, quando sarà giunto il momento, da molti dei cortigiani giudicato imminente, in cui l’Augusto sarà costretto in un modo o nell’altro a lasciare il potere.

Da quel che si può capire, e soprattutto si mormora, sono mesi, diciamo dalla famigerata notte di Casoria, che le maggiori insidie vengono a Berlusconi e al suo governo non già dall’opposizione ma proprio dalla sua stessa parte, se non addirittura dalle stesse cerchie a lui più vicine. Al di là di ogni giudizio morale tutto ciò non fa che mettere in luce un problema importante: perché mai la destra italiana, durante la bellezza di quindici anni, e pur in condizioni così favorevoli, non è riuscita che a mettere insieme la confusa accozzaglia che vediamo? Perché non è riuscita a dare alla parte del Paese che la segue, e che tra l’altro è quasi sicuramente maggioritaria sul piano quantitativo, niente altro che questa misera rappresentanza? Certo, hanno influito di sicuro la leadership di Berlusconi e la sua personalità.

Il comando berlusconiano, infatti, corazzato di un inaudito potere mediatico- finanziario, non era tale da poter avere rivali di sorta assicurandosi così un dominio incontrastato che almeno pubblicamente ha finora messo sempre tutto e tutti a tacere; la personalità del premier, infine, ha mostrato tutta la sua congenita, insuperabile estraneità all’universo della politica modernamente inteso. E dunque anche alla costruzione di un partito. La politica, infatti, non è vincere le elezioni e poi comandare, come sembra credere il nostro presidente del Consig l i o ; è prima a v e r e un’idea, poi certo vincere le elezioni, ma dopo anche convincere un paese e infine avere il gusto e la capacità di governare: tutte cose a cui Berlusconi, invece, non sembra particolarmente interessato e per le quali, forse, un partito non è inutile.

Ma se è vero che il potere e la personalità del leader sono state un elemento decisivo nell’impedire che la Destra esprimesse niente altro che Forza Italia e il Pdl, è anche vero che né l’uno né l’altra esauriscono il problema. Che rimanda invece a caratteristiche di fondo della società italiana che come tali riguardano tanto la Destra che la Sinistra. In realtà, il verificarsi simultaneo della caduta del Muro di Berlino e di Mani pulite ha significato la fine virtuale di tutte le culture politiche che la modernità italiana era riuscita a mettere in campo nel Novecento (quella fascista avendo già fatto naufragio nel ’45). È quindi rimasto un vuoto che il Paese non è riuscito a colmare. Non si è affacciata sulla scena nessuna visione per l’avvenire, nessuna idea nuova, nessun’indicazione significativa, nessuna nuova energia realmente politica è scesa in campo. Niente.

Il risultato è che in Italia i capi politici più giovani hanno come minimo superato la cinquantina. Ma naturalmente il vuoto è più sensibile a destra, e più sensibili ne sono gli effetti negativi, perché lì la storia dell’Italia repubblicana non ha costruito nulla e dunque non ha potuto lasciare alcun deposito; che invece è rimasto solo nel centro-sinistra, erede di un ininterrotto sessantennio di governo del Paese tanto al centro che alla periferia. Così come nel centro-sinistra sono rimasti quasi tutti i vertici della classe politica che fu cattolica o comunista, portando in dote la propria esperienza e le proprie capacità. Mentre alla Destra è toccato solo il resto: a cui poi, per il sopraggiunto, generale, discredito della politica, non si è certo aggiunto il meglio del Paese.

Ernesto Galli della Loggia – Corriere della Sera, 3 Marzo 2010

L’Europa necessaria

di Massimo Preziuso (in “Synthesis” – Oseco)

Con l’adozione del trattato di Lisbona, arrivata dopo una lunga e complessa fase di incertezza, si può di certo essere un po’ più felici in Europa: il processo di costruzione di una forte Unione Europea ha fatto un importante passo avanti.

Sembra dunque ormai chiaro a tutti che l’esistenza di una Unione Europea forte e coesa è fatto fondamentale, sia per gli stati europei, che per il mondo intero.

Vari fattori richiedono agli stati europei, soprattutto dopo l’attuale crisi economica internazionale, di unirsi sotto un unico cappello, e molti sono riconducibili al tema della competitività e dell’innovazione nel “secolo dei paesi emergenti e della sostenibilità energetico – ambientale”.

In questo nuovo contesto globale, che si va rapidamente delineando, i piccoli stati europei non hanno infatti più alcuna possibilità di gareggiare e rimanere a lungo nel gotha dell’economia mondiale, e questo fondamentalmente per problemi di scala (geografica, demografica ed economica): l’Unione Europea consente loro di diventare grandi ed affrontare con successo tali problemi, pur mantenendo le proprie diversità e specificità culturali, in accordo col principio di sussidiarietà che emerge centrale dal Trattato di Lisbona.

La tematica ambientale rappresenta poi il luogo in cui l’agire insieme, come Unione Europea, permette di sfruttare al massimo il potenziale insito nella variegata tradizione culturale e di innovazione che risiede nel vecchio continente, e nei suoi singoli paesi, che è oggi disperso nelle logiche e dispute nazionaliste, e altresì aiutare ad equilibrare l’annoso problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici che rappresenta, per un continente così povero di combustibili fossili, un serio problema per la propria stabilità economica e politica di medio periodo.

A Copenaghen si è tenuto il 15° vertice delle Nazioni Unite sul clima: nella trattativa per la definizione di un nuovo trattato internazionale ambientale sta emergendo il ruolo da protagonisti di Cina e Stati Uniti che, all’interno di un acceso dibattito sulle rispettive responsabilità passate e presenti, stanno così definendo il nuovo asse del potere mondiale, che vedrà al centro proprio le tematiche energetico – ambientali.

In questo scenario l’Unione Europea, protagonista fino ad oggi nell’attuazione del protocollo di Kyoto, e luogo di elaborazione della più ambiziosa e strutturata politica ambientale al mondo, rischia di perdere la propria leadership, proprio per l’incompletezza del processo di integrazione.

Ma, forte dell’approvazione del Trattato di Lisbona, è proprio da Copenaghen che il progetto europeo può trovare nuovo slancio, definendo un ancora più ambizioso e cadenzato programma di riduzione delle emissioni, anche in assenza di un accordo internazionale vincolante, rimettendosi così al centro delle future politiche ambientali ed economiche del pianeta.

Il continente europeo rappresenta una risorsa unica e fondamentale per gli equilibri dell’intero pianeta, perché sede di una storia unica di democrazia ed innovazione e perché unico possibile garante dello sviluppo armonico e condiviso del pianeta, di una “globalizzazione sostenibile”.

Anche per questo, l’Unione Europea può e deve diventare attore principale della nuova competizione globale, guidando e ri-definendo insieme ai due giganti – Stati Uniti e Cina – la nuova governance del pianeta.

Detto questo, risulta anche evidente che quello europeo rappresenta attualmente il progetto politico più complesso al mondo, e per questo richiede pazienza: al suo completarsi potrebbe infatti nascere l’attore politico più prospero dell’intero pianeta.

L’Unione per il Mediterraneo e le prospettive per il “sistema Italia”

Luisa Pezone*

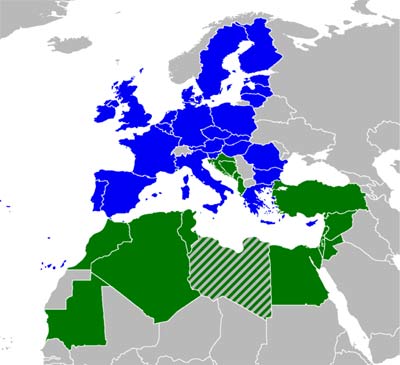

Dal luglio del 2008, l’Unione per il Mediterraneo (UpM) costituisce il nuovo quadro politico-istituzionale delle relazioni euro-mediterranee. Fondata ufficialmente in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo di Parigi del 13 e 14 luglio 2008, allo scopo di imprimere un nuovo impulso alla politica mediterranea dell’UE a tredici anni dalla nascita del “Partenariato Euro-Mediterraneo” (PEM)[1] e a quattro anni dall’avvio della Politica Europea di Vicinato (PEV)[2], l’UpM comprende i ventisette paesi membri dell’Unione Europea e sedici partner mediterranei[3].

L’UpM ha visto la luce dopo un percorso costitutivo lungo, faticoso ed articolato, nel corso del quale l’originario progetto francese ha conosciuto una serie di modifiche ed adattamenti imposti dalle dinamiche comunitarie. L’iniziale proposta francese di Unione Mediterranea (UM)[4], lanciata da Sarkozy fin dai primi mesi del 2007 durante la campagna elettorale per l’Eliseo, ripresa al momento del suo insediamento, precisata nel corso dei primi mesi del suo mandato ed imposta al centro del dibattito diplomatico europeo, si proponeva di elaborare “un nuovo modello di governance” nei rapporti euro-mediterranei che, di fronte agli esiti modesti scaturiti dal Processo di Barcellona, fosse ristretto ai soli paesi rivieraschi e fondato su un “approccio basato su progetti concreti”, che costituissero la base di partenza per un più ampio percorso di cooperazione ed integrazione nell’area mediterranea. La prima iniziativa di Parigi, pertanto, nasceva come un disegno contrapposto al quadro comunitario, a carattere intergovernativo, e traeva le sue motivazioni in massima parte dalle delusioni suscitate dalle politiche euro-mediterranee dell’ultimo decennio, il PEM e la PEV.

Il lancio del progetto di Unione Mediterranea attivava un doppio binario di analisi e di confronto.

Da un lato, infatti, si apriva un ampio dibattito tra analisti, studiosi, esponenti della società civile e

dell’opinione pubblica, sia nei paesi europei che nei partner mediterranei, focalizzato sulle carenze e gli ostacoli incontrati nel dialogo tra le due sponde del Mediterraneo dal 1995 in poi. Tale dibattito, già in corso almeno dal 2005, anno del decennale di Barcellona, rappresentava un’occasione di approfondimento e di riflessione interna all’UE sulla necessità di ripensare ed aggiornare le politiche comunitarie verso l’area, ed ha avuto il merito indiscutibile di rilanciare l’attenzione sulla cooperazione euro-mediterranea che, tra la crisi del Processo di Barcellona e il “basso profilo” della PEV, sembrava in una fase di profonda stanchezza e sfiducia.

Dall’altro, prendeva avvio un articolato processo di confronto politico- diplomatico in merito alla proposta francese di UM. La Germania e la Gran Bretagna la contrastavano apertamente, timorose di un progetto che mirava, nella loro valutazione, a servire gli interessi particolari di Parigi con le risorse comunitarie. La Turchia le si opponeva duramente, considerandola un’alternativa indigeribile al suo ingresso nell’UE, un orizzonte strategico da sempre lontano dall’idea d’Europa di Sarkozy. I Paesi Membri Mediterranei (PMM), come la Spagna e l’Italia, paventandone l’impatto negativo sulla coesione europea e sulla solidità del Partenariato, la accoglievano tiepidamente e mettevano in campo una strategia di “riduzione del danno” al fine di ricondurre progressivamente l’UM nell’ambito comunitario. I paesi della sponda Sud la valutavano con attenzione ma anche con diffidenza, attirati dalla possibilità di un nuovo corso delle relazioni con l’Unione Europea ma anche timorosi di un indebolimento del “Processo di Barcellona”.

La nascita dell’ UpM, nel luglio del 2008, rappresentava il momento conclusivo di questo doppio processo. L’esito finale riconduceva l’iniziale idea francese nel canale europeo e la privava dei suoi elementi di esplicita rottura rispetto alle politiche euro-mediterranee condotte dopo il 1995, a cominciare dall’elegibilità geografica limitata ai paesi rivieraschi.

Molti dei suoi aspetti più innovativi e significativi si sono tuttavia mantenuti anche nella nuova configurazione dell’UpM: la natura essenzialmente intergovernativa; l’eguaglianza tra i membri europei e mediterranei all’interno di un contesto di accentuata “co-ownership e il tentativo di condividere il processo decisionale e gestionale tra le regioni al Nord e al Sud del Mediterraneo; l’approccio fortemente tecnico- progettuale[5]; l’apertura alle varie componenti della società civile; una certa flessibilità geografica che potrebbe aprire la strada a forme di cooperazione rafforzata, limitata soltanto ai membri più interessati a specifici settori. Si tratta di elementi ereditati, in larga parte, dall’originale proposta francese, che ci consentono di affermare che la nuova organizzazione euro-mediterranea non è stata completamente svuotata rispetto all’iniziale idea francese, ma solo adattata alle esigenze comunitarie.

Ad un anno e mezzo dalla sua nascita, i progressi compiuti sulla strada della piena funzionalità dell’UpM appaiono ancora esigui e limitati per poter esprimere un giudizio compiuto sulla bontà e l’efficacia delle innovazioni apportate al quadro delle relazioni tra l’UE e i Paesi Terzi Mediterranei (PTM). Una serie di difficoltà e condizionamenti hanno infatti pesato in maniera determinante nei primi mesi di vita dell’UpM. In primo luogo, le accese difficoltà di rendere operativo il nuovo quadro istituzionale e di suscitare il necessario interesse politico dei Paesi partner del Sud. In secondo luogo, la scarsità degli incentivi e delle risorse finanziarie, che la recessione economica globale ha reso ancora più evidente. Infine, l’impatto negativo giocato dai conflitti regionali del Mediterraneo e del Medio Oriente, a cominciare dalla questione israelo-palestinese ancora lontana da una realistica prospettiva negoziale.

Si tratta di nodi irrisolti che testimoniano della permanenza, anche nell’ambito dell’UpM, di gran parte di quegli elementi tradizionalmente individuati come fattori di debolezza delle politiche euro-mediterranee. Nel complesso, l’ Unione per il Mediterraneo al momento può essere considerata come un tentativo apprezzabile, per quanto farraginoso in alcuni suoi aspetti, di superare limiti e contraddizioni del Processo di Barcellona, ma la reale efficacia delle novità da essa apportate al quadro delle relazioni euro-mediterranee non può ancora essere compiutamente valutata.

Nonostante le difficoltà, sia esogene che endogene, che hanno pesato sui suoi primi passi, l’UpM ha suscitato fin dall’inizio l’interesse e l’attenzione di quei settori istituzionali, economici ed imprenditoriali del “sistema Italia” tradizionalmente presenti nel Mediterraneo.

L’ UpM, infatti, come accennato, presenta alcuni elementi in grado di costituire il quadro ideale per dare un nuovo e più deciso impulso all’azione italiana nel Mediterraneo, sia sul versante politico che su quello economico – commerciale.

In primo luogo, la connotazione prettamente tecnica e progettuale della nuova organizzazione, che individua gli ambiti prioritari di intervento in settori economici e sociali di particolare rilevanza strategica: l’ambiente, con particolare riferimento alla lotta all’inquinamento nel Mediterraneo; i trasporti; la protezione civile; le energie alternative, con il progetto di “Piano Solare Mediterraneo”; l’alta formazione e la ricerca, nel cui ambito è stata prevista l’istituzione di un’Università Euro-Mediterranea; lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell’area mediterranea. In secondo luogo, la flessibilità regionale di tali progetti che potranno investire tutti o solo una parte dei partner, a seconda del loro grado di interesse e di coinvolgimento nello specifico settore di intervento. Questa sorta di “cooperazione a più velocità” nel Mediterraneo potrebbe consentire alle realtà italiane di porsi in prima fila nell’implementazione dei progetti con i paesi della sponda Sud. In terzo luogo, la decisa apertura, prevista nell’UpM, agli attori non statali, come le autorità locali, le imprese e le organizzazioni non governative, costituisce un quadro istituzionale di estremo interesse per l’Italia, in cui la forte crescita della cooperazione decentrata ha già permesso ad enti, istituzioni, autorità locali e organizzazioni della società civile di assumere una forte proiezione internazionale, spesso con il Mediterraneo come area di intervento privilegiata.

Per questi motivi, la Fondazione Mezzogiorno Europa, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, ha condotto una ricerca, di recente pubblicazione[6], volta a valutare, oltre che gli scenari internazionali aperti dalla costituzione dell’Unione per il Mediterraneo, le prospettive, le ricadute e i benefici che una piena realizzazione dell’ UpM potrà avere per il “sistema Italia” nel Mediterraneo.

Partendo dagli elementi costitutivi dell’UpM sopra descritti, la ricerca della Fondazione Mezzogiorno Europa ha cercato di fornire una mappatura delle principali iniziative in corso tra alcuni settori del mondo economico e produttivo del nostro paese e i Paesi del Mediterraneo, delle possibilità di ulteriori sviluppi di interesse bilaterale e delle aspettative riposte nella nascente Unione per il Mediterraneo. Pur avendo un’impostazione di ampio respiro, l’indagine si è concentrata soprattutto su alcuni settori di rilevanza strategica: l’energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili; l’agricoltura, soprattutto per quel che riguarda le pratiche innovative e gli scambi commerciali; le politiche di trasferimento tecnologico, in modo particolare la produzione industriale ad elevato valore aggiunto; il rapporto credito-impresa; l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto; l’analisi dei criteri di managerialità; le politiche di cooperazione culturale multilaterale e bilaterale, soprattutto in riferimento agli scambi di docenti e studenti dei Paesi mediterranei.

L’indagine si è articolata attraverso tre quesiti che sono stati sottoposti alle principali realtà italiane operanti nel bacino mediterraneo. La prima domanda ha riguardato i progetti o gli accordi bilaterali in corso con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo; la seconda ha inteso rilevare le prospettive e le aspettative future di progetti, accordi e trattative con questi Paesi; la terza ha indagato le attese e i vantaggi che l’ UpM potrebbe recare alle realtà interessate.

Per offrire una panoramica sufficientemente completa, pur senza alcuna pretesa statistica, delle realtà italiane operanti nel Mediterraneo, è stato individuato come destinatario delle interviste un campione rappresentativo composto da enti, istituzioni ed imprese particolarmente attivi nell’area mediterranea, alcuni con un forte radicamento territoriale[7], altri con una più accentuata proiezione internazionale[8].

L’insieme di questi enti ha permesso di fornire un quadro sufficientemente preciso sia delle relazioni esistenti tra alcune realtà economiche e sociali italiane e i paesi del Mediterraneo, sia del possibile impatto che l’ “Unione per il Mediterraneo” potrà avere su di esse. La raccolta di dati oggettivi, di pareri e punti di vista dei soggetti interessati, ha consentito di sviluppare un’ analisi ragionata dei fabbisogni e delle opportunità future che il che il sistema economico e produttivo italiano dovrà essere in grado di cogliere nei rapporti con la sponda meridionale del Mediterraneo. Per ovvie ragioni di opportunità ed affinità, lo studio si è focalizzato soprattutto su soggetti afferenti al contesto meridionale, senza però trascurare, visto il forte riscontro suscitato dall’ UpM a livello nazionale, altre realtà territoriali direttamente interessate ad un rafforzamento della dimensione mediterranea dell’Unione Europea.

L’elaborazione delle risposte fornite dagli enti ha offerto molteplici spunti di riflessione per i tre elementi dell’indagine.

Per quanto riguarda i progetti e gli accordi in corso con i Paesi della Sponda sud, è da registrare un gran numero di iniziative poste in essere in tutti i settori di riferimento.

Una posizione privilegiata spetta all’ambito culturale, oggetto di concrete forme di collaborazione, che prevedono, oltre allo stanziamento di borse di studio e alla realizzazione di corsi post – lauream congiunti, intense attività di scambio di docenti e di studenti, al fine di garantire un flusso continuo di conoscenze e di informazioni tra le due Sponde del Mediterraneo.

Altro ambito di grande interesse è il settore energetico, in particolare quello delle energie rinnovabili, strettamente connesso con l’attualissimo tema della tutela ambientale e paesaggistica. Uno degli elementi di maggiore affinità tra i paesi Mediterranei è infatti la grande valenza del patrimonio naturale, una ricchezza da difendere e da mettere a frutto nella maniera meno invasiva possibile. Non è un caso, infatti, che la principale richiesta dei Paesi del Maghreb, nell’ambito dei futuri progetti targati UpM, riguardi il trasferimento di tecnologia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e geotermici. La produzione di energia “pulita” libererebbe molti di questi Paesi da una stringente dipendenza energetica, tanto più se si considerano le caratteristiche fisiche e climatiche dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per le quali il sole e il vento costituiscono una “materia prima” a basso costo e a massimo rendimento. Per tali motivi, dunque, proprio sul settore energetico vertono i progetti futuri di molti enti, e anche l’Italia guarda con favore allo sviluppo delle energie rinnovabili, cercando di trarre giovamento dalla condivisione di conoscenze ed esperienze con la sponda Sud.

Per quanto concerne le prospettive future di progetti e accordi, l’indagine ha segnalato grandi possibilità di incremento degli scambi commerciali con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, soprattutto nell’ ottica della creazione della futura zona euro-mediterranea di libero scambio prevista dal Partenariato Euro-Mediterraneo. Tali paesi, infatti, sono stati oggetto, negli ultimi anni, di un progressivo e sorprendente aumento dell’ interscambio con il nostro Paese, fino a raggiungere livelli altissimi come nel caso dell’ Egitto.

Un altro elemento da tenere in debita considerazione, inoltre, come segnalato dalle nostre Ambasciate e dalle Associazioni di industriali presenti sul territorio, è la grande spinta di rinnovamento che da qualche anno coinvolge Paesi come il Marocco e la Tunisia, i cui Governi hanno recentemente iniziato a promuovere e favorire un vasto piano di riforme in vari ambiti, in primo luogo quelli della semplificazione amministrativa e dell’ottimizzazione dei sistemi di produzione. In quest’ultimo campo, soprattutto, le conoscenze scientifiche e tecnologiche dei paesi europei si rivelerebbero preziose, soprattutto se accompagnate da programmi di responsabilizzazione civile e sociale.

In tema di sviluppo, l’attività di cooperazione rivolta a contesti problematici come quelli che ancora permangono in molte zone del Nord Africa e del Medio Oriente potrà avere benefici effetti anche a livello politico- diplomatico. Da sempre infatti il nostro Paese si è distinto per il significativo contributo offerto nelle aree di crisi del Mediterraneo, e l’attività dei nostri connazionali è sempre stata accolta con grande favore in tutti i Paesi della Sponda Sud.

Per quanto riguarda, infine, le attese verso l’Unione per il Mediterraneo, la nuova “creatura” euro-mediterranea ha incontrato grande favore presso tutti i soggetti interpellati. In generale, è emersa con evidenza la convinzione della notevole opportunità che essa può rappresentare per gli interessi economici e sociali italiani. In particolare, l’indagine ha segnalato un consenso pressoché unanime nei confronti dell’ UpM, le cui ricadute positive potranno irradiarsi a vari livelli: dal piano economico per gli enti e i gruppi imprenditoriali coinvolti, a quello socio-culturale per la società civile, a quello politico con il ricollocamento del Mediterraneo al centro di un più ampio sistema di relazioni. Particolarmente apprezzata è risultata la dimensione tecnica e progettuale dell’UpM, così come la sua forte proiezione al coinvolgimento della società civile nelle sue molteplici articolazioni.

La ricerca, quindi, ha evidenziato con chiarezza un alto livello di attese dei settori italiani maggiormente dinamici nell’area mediterranea nei confronti dell’ UpM, le cui iniziative non dovranno porsi in concorrenza con quelle comunitarie, ma in supporto ad esse, per promuovere una più approfondita rete di relazioni tra i paesi delle due sponde del Mediterraneo.

Per tali motivi, è lecito formulare l’auspicio di un forte impegno italiano, nell’ambito dell’Unione Europea, nel delicato e complesso passaggio dalla fase delle dichiarazioni a quella operativa dell’UpM, al fine di contribuire a creare quel quadro rinnovato delle relazioni euro-mediterranee che potrà consentire al “sistema Italia” di dispiegare tutte le sue potenzialità nel Mediterraneo.

_____________________________________________

* Responsabile Ufficio Progetti, Studi e Ricerche della Fondazione Mezzogiorno Europa. Fa parte del Gruppo Europa e Mediterraneo di Innovatori Europei. Ha curato e coordinato varie pubblicazioni in tema di energia, microcredito, europa e lavoro. Articolo pubblicato sul Numero di Novembre/Dicembre 2009 della Rivista Mezzogiorno Europa.

NOTE

[1] Il PEM, lanciato alla Conferenza di Barcellona del novembre 1995, si proponeva di “trasformare il Mediterraneo in un’area di dialogo, scambio e cooperazione che garantisca pace, stabilità e prosperità” e stabiliva l’ambizioso obiettivo di realizzare un partenariato tra le due sponde fondato su tre pilastri: dialogo politico e di sicurezza; cooperazione economica e finanziaria; partnership sociale, culturale ed umana.

[2] La PEV nacque allo scopo di costruire un quadro per il rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche dell’UE con quei paesi che, con l’ingresso dei nuovi dieci membri nel 2004 e con la conseguente ridefinizione dei confini comunitari, erano destinati a diventare i “nuovi vicini” dell’Unione allargata: Ucraina, Bielorussia, Moldova, paesi del Caucaso e del Mediterraneo.

[3] Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania (paese non mediterraneo), Monaco, Montenegro, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia. La Libia ha lo status di osservatore.

[4] Il primo progetto francese di ristrutturazione dei rapporti euro-mediterranei aveva la denominazione di Unione Mediterranea, in quanto destinata, nelle intenzioni di Sarkozy, a rimanere distinta dall’UE e limitata alla partecipazione dei soli paesi rivieraschi. Successivamente, il piano francese assunse la denominazione di Unione per il Mediterraneo, a sottolineare il suo pieno reintegro nel solco comunitario e il coinvolgimento di tutta l’Unione Europea nell’iniziativa promossa da Parigi.

[5] L’identificazione degli ambiti di intervento progettuale dell’UpM ha rappresentato il risultato di un processo lungo e complesso, parallelo alla faticosa evoluzione diplomatica che ha scandito il cammino dell’UpM. Alla fine la Dichiarazione di Parigi del luglio del 2008 individuava i settori prioritari nei seguenti sei: il disinquinamento del Mediterraneo; la costruzione di autostrade marittime e terrestri per migliorare le fluidità del commercio fra le due Sponde; il rafforzamento della protezione civile; lo sviluppo di energie alternative e la creazione di un piano solare comune; gli incentivi all’alta formazione e alla ricerca, con la proposta di creazione di un’università euro- mediterranea; il sostegno alle piccole e medie imprese.

[6] M. Pizzigallo (a cura di), L’Italia e l’Unione per il Mediterraneo, Napoli, Fondazione Mezzogiorno Europa, 2009.

[7] Regione Campania, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università della Calabria, Camera di Commercio di Potenza, Confindustria Brindisi, Confindustria Calabria, Confindustria Sicilia, Unione Industriali Napoli, Banca Monte dei Paschi di Siena, SDI Group, Gruppo Editoriale “Il Denaro”.

[8] Ambasciata d’Italia in Marocco, Ambasciata d’Italia in Tunisia, ICE – Tunisi, Israel-Italy Chamber of Commerce and Industry , Camera di Commercio Italiana in Egitto, Camera di Commercio Italiana in Marocco, FORMEZ – C.A.I.M.E.D, MEDREC, Osservatorio EuroMediterraneo e del Mar Nero.

Enti locali e accesso ai fondi europei, proviamo a fare un pò di chiarezza

Ho seguito con un certo interesse nei giorni scorsi, la questione relativa alla necessità da parte dell’Amministrazione comunale di Ancona di dotarsi di un consulente capace di intercettare fondi europei.

Occupandomi professionalmente di politiche comunitarie, ho sentito la necessità di scrivere questo post e di provare a dare un contributo utile a fare un po’ di chiarezza nei confronti di chi è interessato alla questione, approfittando anche di un recente studio dell’Università Bocconi di Milano (curato da V. Vecchi) in merito a come gli enti locali affrontano la questione dell’accesso ai fondi europei.

Va detto innanzitutto che è quanto mai singolare che tale vicenda assuma i contorni di una questione pregiudiziale ai fini della tenuta della maggioranza che governa la città, essendo un’attività, quella di intercettare sempre maggiori risorse finanziarie, che credo interessi tutte le parti politiche di qualsiasi ente si tratti. Il problema è se mai come ci si può organizzare al meglio per farlo, e su questo non esistono ricette che da sole garantiscano la riuscita.

Provo a descrivere di seguito l’ambito di intervento di cui trattasi e quelli che secondo me sono alcuni principi da tenere in considerazione.

I fondi messi a disposizione da parte dell’Unione Europea sono di due tipi: fondi strutturali e fondi settoriali o altrimenti chiamati a gestione diretta.

I fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE e Fondi di Coesione) sono programmati ed erogati direttamente dai governi nazionali e regionali dei paesi membri; mentre i fondi a gestione diretta sono programmati ed erogati da parte delle direzioni generali della Commissione Europea.

I primi hanno come obiettivo quello di contribuire alla riduzione del divario esistente tra i pesi membri e supportare il loro sviluppo economico e sociale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture, degli aiuti alle imprese, specie nel settore dell’innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di inserimento lavorativo, occupabilità, adattabilità e pari opportunità).

I secondi hanno, invece, l’obiettivo di supportare la definizione e l’implementazione di politiche comuni in settori strategici, quali, a titolo d’esempio, la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità, il life long learning. Primari destinatari dei fondi settoriali sono le amministrazioni e aziende pubbliche europee; anche se esistono fondi destinati a imprese private, università e centri di ricerca (quali il VII programma quadro per la ricerca e innovazione tecnologica) e ai soggetti del terzo settore. Accedono invece ai fondi strutturali tutti i soggetti economici di un territorio in relazione alla destinazione dei fondi.

I fondi strutturali sono programmati in relazione a tre obiettivi: (i) convergenza (destinati alle regioni europee con un PIL inferiore al 75% della media comunitaria – quattro sono le regioni italiane rientranti in questo obiettivo: Sicilia, Puglia, Calabria e Campania); (ii) competitività e occupazione (destinati a tutte le regioni non convergenza, che necessitano di un supporto per rafforzare i loro sistemi produttivi e sociali a fronte dell’evoluzione delle dinamiche competitive, che affliggono le economie più mature, tra cui la globalizzazione e la conseguente delocalizzazione); (iii) cooperazione (per stimolare la gestione di politiche e azioni di tipo transfrontaliero, transregionale e transnazionale). L’Italia riceve un ammontare di fondi strutturali (FESR e FSE) pari a € 13,5 miliardi, con un cofinanziamento nazionale pari a € 16,7 miliardi. Il totale delle risorse programmate nell’ambito della politica di coesione da parte del Governo e delle Regioni ammonta pertanto a circa € 30,2 miliardi. Oltre a queste risorse destinate all’Italia vi sono le risorse programmate nell’ambito dei programmi settoriali, che ammontano a circa € 161 miliardi, destinati a tutti i 27 paesi membri e talvolta, seppur in misura inferiore, ai paesi non membri.

Se l’utilizzo dei fondi strutturali è molto più semplice da parte delle amministrazioni pubbliche, in quanto segue logiche simili al trasferimento delle risorse di tipo ordinario, specie in relazione ai fondi gestiti dalle Regioni (nell’ambito dei programmi operativi regionali, che rappresentano la maggioranza), le difficoltà di accesso ai fondi settoriali sono sicuramente maggiori: si tratta di risorse programmate a un livello istituzionale più distante dai beneficiari, che richiedono l’attivazione di un partenariato europeo per essere utilizzate e una maggior qualità progettuale, considerato che l’arena competitiva è più ampia, visto che concorrono tutti i paesi membri.

Oltre a queste maggiori difficoltà vi è da notare che i fondi settoriali finanziano per lo più azioni di tipo immateriale, quali per esempio la creazione di gruppi di lavoro e network per la messa a punto di progetti e politiche e lo scambio di buone pratiche e l’ammontare medio per progetto è generalmente inferiore rispetto a quanto può essere garantito dai fondi strutturali. Questo aspetto mette in evidenza come sia difficile pensare al risanamento dei conti pubblici degli enti pensando di attingere dai soli fondi settoriali europei, più interessante per i bilanci degli enti sarebbe invece il riuscire ad attingere a risorse combinate di fondi strutturali e settoriali.

Si tratta, in ogni caso, di azioni di rilevante importanza per l’aggiornamento continuo delle risorse umane e per l’introduzione di innovazioni manageriali. Per tale motivo, nell’ambito della programmazione 2007 – 2013 dei fondi comunitari, la Commissione Europea ha raccomandato una programmazione e un utilizzo sinergico dei fondi strutturali e di quelli settoriali: con questi ultimi è, infatti, possibile finanziare la definizione di nuove politiche, programmi e progetti, la cui concreta implementazione può trovare finanziamento attraverso i fondi strutturali.

Lo studio Bocconi condotto su un campione di 27 enti locali (comuni capoluogo di provincia e province, localizzati in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) evidenzia che in media essi hanno costituito un ufficio politiche comunitarie per supportare la struttura amministrativa nell’accesso ai fondi circa 8 anni fa, parecchi anni dopo l’avvio della maggior parte dei fondi settoriali.

Esistono enti che sono invece attivi da oltre un decennio, come i comuni di Ferrara, Modena, Livorno, Pisa e Verona e le province di Bologna e Cuneo. La maggior parte delle attività svolte da questi uffici, sia nell’ambito dei comuni che delle province, è relativa al supporto alle strutture interne nella ricerca di fondi, nella predisposizione di richieste di finanziamento e nella costruzione di partnership internazionali; in misura molto limitata sono invece gestite le attività di lobbying internazionale (quali la verifica della coerenza delle proprie idee progettuali con la programmazione delle risorse e la costante presenza nei network internazionali attivi nelle attività di consultazione della commissione finalizzate alla predisposizione della programmazione dei fondi), che sono invece fondamentali per assicurare un flusso continuo di risorse e l’attività di supporto ai soggetti del territorio (enti locali, imprese e associazioni) che, data le limitate dimensioni e la carenza di risorse disponibili, hanno difficoltà nell’accesso a tali risorse.

Sarebbe invece auspicabile che gli enti locali esercitassero il ruolo di capofila, nell’ambito dei network e dei progetti finanziati dai fondi settoriali, di partenariati locali, per la sperimentazione e la progettazione di azioni congiunte (a titolo d’esempio, piani energetici, servizi reali per il supporto all’imprenditorialità, portale unico per le prenotazioni turistiche). La scarsa rilevanza data ai fondi settoriali è dimostrata anche dalla forma prevalente di accesso a queste risorse: prevale l’accesso di tipo “contingente”, quello cioè guidato dalla disponibilità di bandi aperti, rispetto all’accesso di tipo “strategico”, che prevede l’individuazione dei programmi più coerenti rispetto ai fabbisogni dell’ente.

L’utilizzo di un approccio di tipo contingente ai fondi è dimostrato dall’elevato coinvolgimento di consulenti esterni nella gestione delle attività degli uffici politiche comunitarie (il 73% dei comuni intervistati e il 92% delle province utilizza risorse esterne) e da un processo di accesso ai fondi che si basa sulla segnalazione dei bandi aperti alle direzioni dell’ente, rispetto a uno più virtuoso e strategico.

L’accesso contingente può essere molto rischioso, in quanto richiede un investimento iniziale rilevante (dovuto per esempio al coinvolgimento di consulenti esterni); la qualità della richiesta di finanziamento può essere di basso livello, data la finestra temporale limitata per l’invio dell’idea progettuale (il formulario) e vi è maggiore difficoltà nella definizione di un budget accurato, che permetta di sfruttare adeguatamente gli asset dell’ente come cofinanziamento economico al progetto, considerato che nella maggior parte dei casi i programmi comunitari richiedono una partecipazione finanziaria o economica del beneficiario per circa il 50% dei costi del progetto.

I rischi di una definizione poco accurata del budget sono rilevanti: se non si stima in modo puntuale il cofinanziamento economico, vi è la necessità di garantire un apporto finanziario di risorse che devono essere attinte dai bilanci sempre più limitati degli enti e gli effetti dell’anticipazione del pagamento delle spese rispetto all’incasso del finanziamento può generare tensioni di cassa difficili da gestire.

La capacità di passare da un approccio contingente a uno strategico sarà l’elemento che permetterà di incrementare l’attrazione di fondi europei a gestione diretta negli enti locali, migliorandone anche il tasso di successo, che nei comuni intervistati è il 50% delle richieste predisposte e il 65% nelle province.

Tale passaggio richiede una organizzazione interna all’ente che:

- introduca un’attività di formazione costante rivolta ai funzionari e dirigenti sulla conoscenza dei programmi UE e sulle tecniche di progettazione europea;

- adotti una programmazione pluriennale per l’accesso ai bandi di interesse;

- individui dei referenti nelle sedi europee per svolgere attività di lobbying;

- utilizzi strumenti informativi efficaci per la conoscenza in anticipo delle scadenze dei bandi europei;

- favorisca la partecipazione a network internazionali;

- sia in grado di organizzare a livello locale progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli.

Personalmente non credo che la scelta del consulente esterno per i fondi europei sia la soluzione migliore, o quantomeno la soluzione che da sola consenta di accedere a risorse significative. Credo invece che principalmente serva orientare la struttura amministrativa nel suo complesso verso un modo di lavorare ‘per progetti’ anticipando quelli che sono i possibili canali di finanziamento, strutturando partenariati e reti locali di cui l’amministrazione si deve fare promotrice e protagonista.

Così facendo non solo si faciliterebbe il percorso di accesso ai fondi europei, ma si realizzerebbero le condizioni per sviluppare una progettazione idonea ad essere presentata ed eventualmente finanziata su tutte le opportunità e i bandi, a prescindere da chi li emana.

Pd Lazio: nave senza nocchiero (di Pierluigi Sorti)

Mentre Renata Polverini, rappresentante del Pdl, inizia a compiere i primi passi di una campagna elettorale che si concluderà fra tre mesi, la prospettiva del centro sinistra di risolvere il dilemma della scelta del candidato alla regione Lazio è tuttora aperta alle soluzioni più imprevedibili.

Eppure non è la soluzione di tale dilemma che alimenta le preoccupazioni più accentuate dei democratici romani e laziali.

La constatazione dell’ impotenza del partito democratico laziale, nella capacità negoziale e progettuale, è spalancata davanti agli occhi dell’ opinione pubblica più avvertita, romana e laziale.

Il modo stesso della rinuncia di Zingaretti, presidente della Provincia, illumina sulla inesistenza di esponenti di partito con carisma sufficiente di capacità di traino, ivi compreso il neo eletto segretario regionale Mazzoli, segnato negativamente dal compromesso, piaciuto a pochissimi, che ne ha favorito la recente ascesa alla carica.

Ma indipendentemente dalla circostanza, l’incapacità di leadership del Pd nel centro sinistra, emerge nell’ insufficiente amalgama dei suoi dirigenti, impegnati nelle trattative con gli altri partiti del centrosinistra, e accentuato dal confuso e contraddittorio riverbero, nelle cronache giornalistiche, del loro comportamento negoziale.

Per smarcarsi da un pressing di partito oltremodo maldestro, Zingaretti si è trovato costretto a scoprire direttamente la debolezza del partito.

Chiedendo il sostegno di tutto il centro sinistra più l’ Udc e la contestuale nomina di un candidato alla guida della Provincia, ( che con la sua candidatura alla regione, rimarrebbe vacante ), Zingaretti, pur di chiamarsi fuori, ha fatto trapelare, inevitabilmente e pubblicamente, il carattere pretestuoso delle sue richieste e ha reso, in tal modo, ancor più evidente la debolezza strategica del centrosinistra laziale.

Il sen. Del Pd, Lucio D’ Ubaldo , pur fruendo fama di abile negoziatore, ha messo in luce, a sua volta, la scarsa coerenza della coalizione, rappresentandola pubblicamente come causa prima del vano protrarsi della fase negoziale.

Né giovano all’ immagine del Pd e del centro sinistra tutto, due distinte iniziative, sopraggiunte in queste stesse ore.

La prima, del sen.Marino, che, dichiarando la non omogeneità dell’ Udc con il centro sinistra, rovescia un presupposto della strategia elettorale del Pd.

La seconda, guidata da Silvia Acquistapace, combattiva e nota militante di base della sinistra ecologista e libertaria , che chiede perentoriamente le primarie come unico antidoto allo stato di crisi generale.

L’ ampiezza della crisi tracima ormai dal recinto del Pd e, nitidamente, appare la gravità delle torsioni a cui sono costretti a soggiacere i partiti di tutto l’ arco del centro sinistra.

Pierluigi Sorti – Roma