E adesso l’Italia agli ingegneri!

di Massimo Preziuso (pubblicato su Lo Spazio della Politica)

di Massimo Preziuso (pubblicato su Lo Spazio della Politica)

Da giovane ingegnere mi è tornata alla mente una cosa che penso da tempo. Ovvero che, da quando in questo Paese il ruolo degli ingegneri è diventato sempre più marginale nelle imprese pubbliche e private, ma più in generale nella società, il Paese è pian piano diventato incapace di programmare ed attuare progetti ed investimenti di medio – lungo periodo. In questo senso, il caso della repentina e brusca approvazione da parte del governo del Decreto Rinnovabili è di scuola.

Qui si è visto all’opera l’approccio di una classe dirigente culturalmente indifferente alla programmazione, che non capisce che lo sviluppo di un Paese è semplicemente frutto del completamento di un insieme variegato di progetti e programmi possibilmente basati su tecnologie innovative, e che la realizzazione di questi richiede fondamentalmente il poter operare in scenari regolamentari il più possibile certi. Con la approvazione di un Decreto che vuole sostanzialmente annientare l’unica industria in crescita, in maniera anti ciclica, nel nostro paese – quella delle rinnovabili – risulta così ancora di più evidente l’assenza di un approccio manageriale – sistemico (proprio della cultura ingegneristica) allo sviluppo del Paese. Ed è per questo che l’Italia dei talenti imprenditoriali degli ingegneri Olivetti e Mattei è ormai un luogo lontano.

L’assenza dell’ingegnere dalla scena pubblica e privata comincia dalle Università. Basti guardare l’andamento delle iscrizioni negli ultimi venti anni: i giovani – assecondando i messaggi di una società che diceva loro che quel che conta davvero sono le cosiddette “soft skills” e non quelle “hard” – hanno pian piano abbandonato gli studi ingegneristici e si sono diretti verso le facoltà umanistiche (o al massimo ad Economia e Commercio).

Continua nel mondo delle imprese, oggi governate principalmente da professionisti con profili giuridici – economici, che portano con sé nella gestione societaria una logica manageriale di tipo amministrativo e burocratico, proprio oggi che una società complessa, sempre più basata su paradigmi tecnologici di breve durata e rapidissima intensità di crescita, dovrebbe svilupparsi attorno alle competenze tecniche e alla “cultura di progetto”, che un ingegnere più di tutti detiene, per formazione e forma-mentis.

Infine è presente nella politica. Mentre in Cina il potere politico è gestito da ingegneri (tra gli altri, Premier e Vice Premier lo sono) – e forse anche grazie a ciò quell’enorme e complesso Paese è riuscito a pianificare con un programma pluridecennale la crescita di quella che a breve diventerà la prima potenza economica del pianeta – in Italia esso è principalmente gestito da personalità di formazione giuridico – umanistica (il Premier è laureato in legge, il nostro Ministro dell’economia è un commercialista, il Ministro dello Sviluppo Economico ha la licenza liceale).

E’ per tutto questo che auspico a noi tutti che “l’Italia torni agli ingegneri e presto”, pena la fine di questo Paese.

Nota: L’articolo è chiaramente provocatorio, ma vuole mettere in risalto un fatto concreto: l’assenza dalla scena di quelle professionalità di formazione scientifica – che l’ingegnere rappresenta – che potrebbero invece far decollare il Sistema Italia.

Egregio Ministro Romani: corregga il Decreto Rinnovabili per il bene del Paese!

Gheddafi e l’Italia sparita nel passato

Mentre proseguiamo le nostre discussioni sul “Tema Libia” (dalla necessità urgente di un intervento EU – ONU alla rinnovata necessità di quel Ministero per lo Sviluppo sostenibile di cui scrivemmo già un paio di anni fa) su ecco un interessante articolo di Andrea Romano sulla nostra paradossale situazione di potenziale ma inesistente influenza politico ed economica nella Libia del 2011.

di Andrea Romano – Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2011 – «Sono un ministro europeo e mi riconosco pienamente nel documento approvato dal consiglio». In apparenza la dichiarazione di Franco Frattini sulla crisi libica, all’uscita della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, dovrebbe suonare come una professione di allineamento perfetto con l’Europa. In realtà è da leggere piuttosto come un’ammissione d’impotenza della politica estera italiana. Perché nel momento in cui crolla l’equilibrio politico sul quale avevamo costruito gran parte del nostro rapporto con la sponda Sud del Mediterraneo, il nostro paese sembra avere poco o nulla da dire. O peggio, poco o nulla su cui far leva per orientare il corso degli eventi in una direzione compatibile con i nostri interessi economici e di sicurezza.

Si dirà che non siamo i soli, nella comunità internazionale, ad essere privi di strumenti o informazioni sufficienti per intervenire nella tragedia libica al di là dell’auspicio generico a fermare la violenza. Ma non è esattamente così. Perché l’Italia ha accumulato sulla Libia un capitale d’influenza incomparabile rispetto a quello di altri paesi europei: un capitale la cui inconsistenza si sta rivelando proprio in queste ore e che rischia di esporre la nostra diplomazia a una delle più imbarazzanti performance della sua storia recente.

D’altra parte la scelta d’investire tutta la nostra posta maghrebina su Gheddafi non è stata solo di Frattini o di Berlusconi, come dimostrano le infelicissime parole venute dal precedente inquilino della Farnesina nella sua intervista di domenica sul Sole 24 Ore: c’è da sperare che la benevolenza con cui D’Alema ha descritto «il solido rapporto di Gheddafi con una parte della società libica» si sia esposta nel frattempo a qualche dubbio, dinanzi alle immagini degli aerei da guerra con cui il despota libico ha (solidamente!) massacrato i propri concittadini scesi in piazza.

Quella sul regime libico è stata dunque una scommessa bipartisan, il cui fallimento espone una debolezza più generale della nostra politica estera dopo la fine della Guerra fredda. Dal 1989 in avanti l’Italia ha infatti scelto di coltivare alcuni appezzamenti internazionali in termini prevalentemente bilaterali, facendo affidamento più sulla forza delle relazioni dirette e personali tra capi di Stato che non sulla leva che il nostro paese poteva acquisire giocando bene e fino in fondo la sua parte all’interno delle istituzioni sovranazionali di cui era parte. È accaduto nei Balcani tanto quanto nel Mediterraneo meridionale, dove leader e ministri di centro-destra e di centro-sinistra hanno provato a rinverdire quella che nella storia della nostra diplomazia è stata la cosiddetta tradizione dell’andreottismo. Ovvero la convinzione italiana di poter giocare di sponda tra alleanze contrapposte, parlando con gli avversari della propria parte più facilmente di quanto non avrebbero potuto fare nazioni più ingombranti e meno disinibite della nostra.

È stata questa la storia del nostro peculiare atlantismo, sempre al confine tra rigore e trasgressione. E sempre indebolito dal sospetto d’infedeltà che veniva dagli alleati, anche se il prezzo di quel sospetto era nei vantaggi relativi di qualche consistenza che l’Italia incassava grazie alle sue relazioni privilegiate con questo o quel “nemico”.

Ma se l’andreottismo funzionava (e non sempre) nelle condizioni bloccate della Guerra fredda, quando l’Italia poteva muoversi negli interstizi delle parti in conflitto, funziona assai meno nel campo aperto e privo di un ordine disciplinato che è diventata la comunità internazionale nell’ultimo ventennio. Qui ogni nazione vale per quanto conta nelle istituzioni che contano, ovvero per il rigore con cui persegue i propri obiettivi ma anche per lo spazio che conquista nelle sedi multilaterali di cui è parte svolgendo coerentemente la propria parte di alleato.

Difficile dire che questo sia stato fatto dall’Italia in Libia, e non solo negli ultimi anni. Qui l’investimento esclusivo che l’Italia berlusconiana e quella dell’Ulivo hanno realizzato sul regime di Gheddafi, in deroga parziale agli orientamenti dei propri alleati, si sta rilevando per quello che è: una perdita netta di capitale economico e di influenza, con conseguenze molto serie sulla nostra credibilità internazionale.

Sit-in in difesa della proposta di legge per le quote rosa nei Cda (Martedì 22 ore 12 a Palazzo Madama, Roma)

Innovatori Europei, che proponeva di discutere di quote arancio e rosa fin dai tempi delle APD, aderisce e sostiene questa importante iniziativa.

Sit-in in difesa della proposta di legge per le quote nei Cda

Come sapete i poteri forti si sono mossi per bloccare l’iter parlamentare della Proposta di legge bipartisan per la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati con l’introduzione di quote nei Cda. Con sedicenti e subdoli pretesti alcuni gruppi di interesse vogliono annacquare il testo, adducendo il motivo che ci vogliono 10 anni per introdurre nei Cda il 30% delle donne (10 anni?!! Incredibile ma vero: pensano che non vi siano sufficienti donne meritevoli per riempire quei posti ora; che strano Paese il nostro: tante brave laureate e poi il nulla..) e che la pena in caso di mancata osservanza delle quote sia troppo severa (magari è stata studiata apposta perché fosse un incentivo ad applicarle e non fare, come al solito, leggi che rimangono sulla carta?..). Poiché c’è il serio rischio che questo accada mentre la proposta è al vaglio del Senato, abbiamo deciso di far sentire la nostra voce davanti a Palazzo Madama, sede del Senato, Martedì 22 Febbraio alle ore 12.00, giorno cruciale per la sua approvazione. Chiunque di voi possa e voglia venire fisicamente davanti a Palazzo Madama (Corso Rinascimento, davanti a Piazza Navona) per un pacifico sit-in, darà un grande contributo di visibilità alla volontà che questa proposta diventi legge e segni un punto importante verso una maggiore civilizzazione della nostra società. Preghiamo chiunque di voi sia contrario alla discriminazione che oggi vige e tiene di fatto le donne meritevoli al di fuori dalle stanze dei bottoni, di aderire, segnalarci l’adesione all’iniziativa ed estendere l’invito a tutto il suo network ed agli amici. Ognuno di noi può esserci e fare la differenza.

Per informazioni o adesioni potete scrivere a paola.diana@parimerito.com

Il Mercato Euromediterraneo: quali possibilità per le nostre imprese

Una nuova possibilità si sta concretizzando per le piccole e medie imprese italiane.

Il settore agroalimentare come anche il settore turistico, ma si potrebbe dire tutto il made in Italy ultimamente sconta una perdita di competitività come del resto quasi tutti i comparti produttivi che si affacciano sui mercati del nord europa o ancora peggio per le imprese che hanno rapporti commerciali con il nord america. Il dollaro a questi livelli certamente non agevola il compito delle imprese.

Evidentemente forse sarebbe opportuno fare un piccolo passo indietro e rivedere effettivamente chi siamo per comprendere meglio quale lè a nostra vera identità e come farla diventare un punto di forza della nostra offerta. La vicinanza con i paesi del Nord Africa, con i paesi dell’est europa, con la Turchia e quindi con l’Asia probabilmente ci suggeriscono altre strategie, sicuramente nuove.

Il Mediterraneo assume un ruolo centrale nelle dinamiche commerciali con questi Paesi che sebbene colpiti da tensioni sociali hanno un margine di crescita importante. L’Italia potrebbe essere il cuore di una serie di traffici commerciali sostituendosi al modello Olandese. Si potrebbe realizzare in maniera concreta un nuovo modello che potrebbe essere il modello Italiano se si potesse contare anche sulla disciplina e sulla certezza delle regole e sull’etica di impresa. Lo scenario è quello di avviare un progetto nuovo, nemmeno poi tanto innovativo per tutte le imprese italiane che sono depositarie di tantissimi valori ineguagliabili.

Il Made in Italy è un sinonimo ancora oggi di eccellenza e qualità e la scommessa è quella di non perdere terreno in un momento in cui gli scambi si stanno liberalizzando. Lo scenario futuro sarà per le imprese italiane di modificare atteggiamento e rivedere le strategie nell’ottica di perseguire un obiettivo ambizioso: diventare riferimento nel Mediterraneo.

I paesi musulmani che contano circa 2 miliardi di abitanti sono certamente ottimi consumatori di prodotti italiani.

Tantissimi negozi evocano nomi e segni legati al made in Italy proprio perchè rappresenta ed è un valore.

Di recente sono stati avviati progetti ambiziosi con Aeroporti, Porti e Ferrovie per realizzare in Italia alcune basi logistica dei traffici commerciali da e per quei mercati. Sono stati creati i cosiddetti corridoi Halal (in arabo lecito) che tiene conto delle esigenze di questi due terzi della popolazione mondiale.

La considerazione da parte delle imprese del cliente è massima; e allora perchè non tenere conto che esiste una comunità ugualmente importante, che non aspetta altro che consumare made in Italy ? Si parla di un mercato quello Halal che fattura circa 2.100 miliardi di dollari e cresce ogni anno di circa 500 miliardi.

I mercati si stanno organizzando e Halal è diventato uno standard che va nella direzione della tutela dei consumatori.

E si parla soprattutto di un mercato assai vicino alle nostre imprese. Forse la soluzione è in un radicale cambio di mentalità: quello che prima era un valore globale, oggi non lo è più. Si sta affermando il concetto di glocale.

Oggi dobbiamo ripartire dalle nostre stesse qualità e riappropriarci dei nostri territori e promuoverli in modo adeguato, senza che vi siano strumentalizzazioni e sovrastrutture mentali se vogliamo che le nostre imprese riprendano a correre.

L’interesse pubblico

(Interesse pubblico: come i gruppi di interesse possono interagire con la Pubblica Amministrazione per determinarne i contenuti)

Servizi di interesse pubblico, notizia di interesse pubblico, opera di interesse pubblico: cosa si cela dietro questa parola?

Molte norme contengono la nozione di interesse pubblico, tra cui, in alcune lo stesso concetto è una discriminante per il limite dell’esercizio del diritto stesso (es. diritto di cronaca), ma non esiste una definizione legislativa.

L’assenza di una compiuta elaborazione ha fatto sì che il termine fosse abusato e mitizzato per legittimare o meno determinate azioni.

L’ambiguità è dovuta alla non possibile categorizzazione del concetto. Non esiste infatti un contenuto di interesse pubblico universalmente valido: la società post moderna cambia in maniera rapidissima, e con essa le proprie necessità.

La pubblica amministrazione è l’ente per eccellenza chiamato alla tutela e al perseguimento dell’interesse pubblico. Nel contesto di una democrazia rappresentativa ogni decisione pubblica viene assunta tenendo conto dell’interesse generale.

Esistono soggetti specificamente incaricati di questo compito e sono i decisori, gli amministratori della “res” pubblica (alcuni eletti, altri di carriera, altri ancora designati dai primi). Rispetto a qualunque questione che meriti di essere regolata da un potere pubblico, questi soggetti hanno il compito di ascoltare la società attentamente tramite il processo di individuazione degli interessi: è in questo momento che avviene in larga misura il contatto tra interessi definiti in via generale ed i soggetti portatori in concreto di quegli interessi.

In questa occasione i gruppi di interesse dovranno presentare all’organo politico il ventaglio degli indicatori tra cui operare la scelta: analizzare le diverse soluzioni possibili, tenendo conto di tutte le loro implicazioni e delle conseguenze prodotte sui diversi soggetti interessati da quella decisione, per scegliere quella che più delle altre tutela l’interesse generale.

Alla luce di tutto possiamo affermare che l’interesse pubblico non è il principio cardine che guida l’azione (un valore di per sé) ma è il risultato dell’azione stessa derivante dal rapporto dialettico tra realtà differenti. La tutela dell’interesse pubblico può essere perseguita, dunque, tramite un dinamico processo di contemperamento di interessi sino alla definizione di politiche concrete.

Per questo motivo la rappresentazione dei diversi interessi da parte delle lobby, diviene cruciale ed indispensabile per il decisore.

L’interesse pubblico, così concepito, ne esce arricchito in termini contenutistici in quanto nasce dal confronto con posizioni differenziate e non da un pregiudizio indiscutibile.

Una iniziativa interessante ed originale: Perl’Italia.com di Nicola Zingaretti

Vi segnalo questa originale iniziativa, avviata dal Pres.provincia di Roma Nicola Zingaretti (segnalatami dall’amico Giovanni Visone), che si chiama Per l’Italia.com.

Vi segnalo questa originale iniziativa, avviata dal Pres.provincia di Roma Nicola Zingaretti (segnalatami dall’amico Giovanni Visone), che si chiama Per l’Italia.com.

Sarebbe interessante se qualche Innovatore Europeo residente all’estero volesse scrivere la sua esperienza sul loro sito.

Ci vedo poi una naturale convergenza con il Progetto “Made in Italy” che è nato da qualche settimana al nostro interno.

Il sito è www.perlitaliablog.com

Ecco il davvero interessante ed originale Manifesto di Per l’Italia.com

Da molti decenni l’Italia è abituata a esportare nel mondo l’eccellenza delle sue merci. Il suo *made in Italy*. Ma da alcuni anni a questa

tradizionale forza se ne è aggiunta sempre di più un’altra: l’eccellenza dei talenti e delle idee.

Gli italiani nel mondo sono, sempre di più, apprezzati ricercatori, professionisti, creativi, manager, funzionari e dirigenti di grandi

istituzioni sovrannazionali. Uomini e donne che hanno deciso di stabilirsi all’estero in modo temporaneo o permanente perché richiesti e apprezzati per le loro qualità e la loro preparazione.

In un mondo in cui le cose, le persone, le idee circolano sempre più velocemente, e in cui la vivacità del capitale umano è, sempre più, il

parametro fondamentale per misurare la competitività di una nazione, è importante imparare a considerare questo patrimonio non solo come una fuga di cervelli, uno spreco di risorse e intelligenza, ma come una ricchezza su cui puntare. Una ricchezza che l’Italia deve valorizzare e non abbandonare. Una ricchezza di cui l’Italia ha bisogno per crescere.

Un tempo le rimesse degli emigranti erano soldi immessi nell’economiaitaliana. Oggi le rimesse di cui abbiamo bisogno sono idee, proposte,

competenze.

Abbiamo voluto promuovere questo sito per dare vita a una rete aperta, chiamando tanti talenti italiani nel mondo a confrontarsi e essere

protagonisti di una battaglia di idee su quattro grandi temi fondamentali per il futuro del loro Paese.

Come *tornare a crescere*, dopo un decennio di stagnazione, immobilità sociale e aumento delle disuguaglianze.

Come far *funzionare lo Stato *per garantire un contesto civico competitivo con quello dei grandi Paesi del mondo.

Come *dare cittadinanza *ai tanti che non si sentono più rappresentati da una Repubblica che non riesce più a soddisfare bisogni e ad offrire

opportunità.

Come *fare spazio al talento*, per stare nella competizione mondiale scommettendo sull’innovazione e la qualità.

Nello spazio libero della Rete, vogliamo discutere di economia, politiche sociali, politiche urbane, ambiente, territorio, creatività, tecnologie,

infrastrutture, diritti, pubblica amministrazione…

Sono i temi di una nuova agenda di priorità di cui il nostro Paese ha bisogno per essere più forte e più rispettato nel mondo, Sono i temi sui cui

vogliamo confrontarci per dare voce, insieme, a un’Italia nuova.

Possibile che i giovani siano disoccupati per colpa loro?

Servono provvedimenti sistemici per fronteggiare l’emergenza occupazionale

di Marco Simoni (Italia Futura)

Registriamo che in un momento di gravissima crisi economica, che pesa soprattutto sulle generazioni giovani, i ministri Gelmini, Meloni e Sacconi pensano sia opportuno indire una conferenza stampa dove, al di là della rimasticatura di provvedimenti già in atto e che nella condizione data possono essere al massimo considerati come dei palliativi, pensano giusto sostenere che i giovani hanno una “inattitudine all’umiltà” e quindi – perché questo è il messaggio, neanche tanto sottointeso – se sono disoccupati è colpa loro.

Non so in quale dimensione vivano questi ministri. In Italia i quattro-cinque (perché il numero esatto non si sa, tanto poco contano che neanche vengono contati) milioni di lavoratori precari, in larga parte sotto i 35 anni, da anni stanno tenendo a galla l’economia italiana. I loro sacrifici – di opportunità, di reddito, di prospettive – hanno supplito all’incapacità della politica di mettere in atto provvedimenti strutturali che rimettessero il paese sui binari della crescita economica. Questo governo, come è evidente dalla completa assenza perfino di discussioni sul tema, non considera la precarietà del lavoro e la distruzione di competenze e risorse che comporta – per tacere delle conseguenze individuali per milioni di giovani – come un problema. Si tratta di una interpretazione legittima, che è utile tuttavia rendere esplicita.

Non considerano un problema neanche il fatto che le pensioni prospettate a questi lavoratori siano talmente basse da non lasciare loro l’idea di un futuro economicamente dignitoso. Similmente, non abbiamo sentito alcun accenno, e dunque anche questo non è evidentemente considerato un problema, al fatto che la biennale indagine sui bilanci delle famiglie, recentemente pubblicata dalla Banca d’Italia, ha mostrato come il reddito delle persone fino a 44 anni di età sia in picchiata. Dal 2006 al 2008, prima della crisi, è diminuito dell’8%: non sappiamo di quanti altri punti percentuali sia diminuito negli ultimi tre anni, a seguito del fatto che le persone che perdono il lavoro, senza alcuna cassa integrazione a proteggerli, sono soprattutto giovani con contratti precari. Infatti, la disoccupazione giovanile, anche questo mese, ha fatto segnare un nuovo record, ma anche questo è un dato che non è stato citato, probabilmente non abbastanza importante.

Ci sono due riflessioni da fare su questo quadro. La prima, è che questi dati economici, che solo in parte sono determinati dalla crisi, sono anche – non solo, ma certamente anche – il portato sociale della gestione di questo governo, che dovrebbe sentirne la responsabilità. Secondo, le dimensioni del problema, appena richiamate e descritte più precisamente nel rapporto di Italia Futura, mostrano come la condizione giovanile sia oggi in Italia la più seria emergenza sociale, ma non solo perché la profonda frustrazione degli individui può trasbordare in comportamenti socialmente inaccettabili, ma soprattutto perché la sofferenza delle giovani generazioni coincide con la sofferenza del nostro futuro. Per questa ragione, affrontare il tema come se si trattasse di una questione parziale e settoriale, un tema da conferenza stampa in cui si presenta una lista della spesa di provvedimenti piccoli, non sistemici, che non affrontano alcuno dei problemi strutturali alla base della stagnazione economica, ed alla base della grande sofferenza occupazionale dei giovani, significa continuare ad alimentare lo stato corrente della nostra economia e della nostra società.

Una società in cui i “giovani” con meno di quarant’anni mostrano un grande senso di responsabilità ogni giorno, sostenendo col loro lavoro, svolto spessissimo in condizioni difficilissime, le nostre aziende, le nostre università, le nostre istituzioni. Da un governo inefficiente e paralizzato da se stesso, meriterebbero perlomeno un po’ di rispetto.

Intercultura a scuola

Perchè il diverso, l’ultimo, l’emarginato sono ciascuno in ognuno di noi…

di Laura Tussi

Il fenomeno migratorio sembra lasciare poco spazio alla riflessione teorica, per l’urgenza dei problemi sociali e la vivacità del dibattito politico in cui è inserito.

Come sostiene Morin, l’educazione interculturale nella scuola deve comprendere un’etica della comprensione planetaria.

Gli anni ‘90 hanno visto il diffondersi nella scuola italiana del nuovo paradigma dell’intercultura che concepisce la diversità come risorsa positiva, come valore e opportunità di crescita nel confronto, nello scambio, in un arricchimento reciproco, con cui interagire nella logica della convivenza costruttiva.[1]

In un primo momento sono intervenute alcune importanti circolari del Ministero della Pubblica Istruzione che hanno sollecitato e supportato l’innovazione progettuale delle scuole in tema di educazione interculturale, prevenzione del razzismo e dell’antisemitismo e l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, tramite disposizioni amministrative, indicazioni e orientamenti di carattere pedagogico e culturale.

Queste disposizioni sono gradualmente diventate pratica progettuale nelle scuole italiane, per effetto di una crescente e strutturale presenza di bambini e ragazzi stranieri che ha posto in evidenza le molteplici differenze culturali, linguistiche, religiose, rendendo urgente l’incontro e il confronto aperto.

Attualmente si sono moltiplicati e diffusi i progetti e le esperienze interculturali realizzati dalle scuole, che stanno divenendo momenti ordinari della programmazione scolastica.

Tuttavia, da alcune ricerche locali si coglie una forte esigenza degli operatori scolastici di essere sostenuti nei progetti di accoglienza e di educazione interculturale, con adeguati strumenti di formazione, supporti didattici e organizzativi, attraverso modelli di riferimento per sperimentare, modificare, innovare ed affrontare le incombenti difficoltà.

Sempre più spesso si tratta di educazione alla cittadinanza, alla pace, ai diritti umani, alla comunicazione e alla gestione dei conflitti dove l’educazione alla comprensione e l’insegnamento della condivisione fra gli uomini costituiscono la condizione e la garanzia della solidarietà intellettuale e morale dell’umanità.

Argomentare l’approccio interculturale nell’educazione e nella scuola significa che è possibile formarsi alla comprensione della propria e altrui cultura.

Educazione interculturale significa attivare processi di comprensione fra donne e uomini, formando alla comprensione e condivisione della propria cultura e dell’esperienza dell’altro, nel favorire l’interscambio tra soggetti e saperi.

Intercultura è un termine che contiene in sé un processo e un programma, dove inter significa interazione, scambio, apertura, solidarietà e reciprocità, sottolineando il processo di confronto, di scambio e di cambiamento reciproco, e cultura indica il riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle rappresentazioni simboliche a cui si riferiscono gli esseri umani come individui e società, proponendo un senso più ampio, non limitato alle forme alte del pensiero e dell’azione, ma esteso all’intero modo di vivere, di pensare e di esprimersi nell’ambito del gruppo sociale.

La scuola, in una società multiculturale, può svolgere un ruolo importante nella formazione di cittadine e di cittadini dall’identità planetaria.

L’educazione interculturale e la sensibilizzazione alla comprensione hanno il compito e l’impegno di aiutare a gestire e stabilire relazioni, incontri e scambi con le differenze introdotte negli spazi di vita quotidiani, dove gli altri sono interdipendenti e prossimi, grazie alle molteplici forme degli spostamenti, delle comunicazioni a distanza e delle relazioni quotidiane.

L’educazione interculturale subentra ufficialmente nella scuola italiana nel 1990 quando tale definizione entra nel mondo educativo tramite le normative ministeriali.

Quando nella scuola italiana cominciano ad entrare bambini e ragazzi di altre nazionalità, gli insegnanti si rendono conto che queste presenze esprimono esigenze, problemi, bisogni e molto altro insieme, dove i volti, i colori della pelle, i silenzi, i linguaggi non verbali, le frasi in lingue incomprensibili esprimono disagi e problemi aperti.

Gli alunni immigrati sono evocatori di stati d’animo, idee note e incerte, storie personali e riferimenti culturali collocabili all’interno di matrici di senso differenti, esprimendo incapacità comunicative e bisogni linguistici.

L’incontro con le differenze linguistiche, culturali, religiose, somatiche non è un fatto sporadico e casuale, ma un elemento quotidiano e normale negli ambiti educativi, nei luoghi di aggregazione, nei servizi sociali e sanitari, a cui occorre rispondere nella solidarietà e nell’accoglienza, oltre il pregiudizio e la discriminazione.

L’interesse crescente per le culture degli altri, in una pluralità di attenzioni, costituisce il nucleo iniziale della pedagogia interculturale, composta di pratiche scaturite da interrogativi sempre più crescenti, da incertezze sulle scelte e dalla ricerca di percorsi didattici finalizzati alla risposta di esigenze specifiche, favorendo l’incontro tra l’infanzia e l’adolescenza del qui e dell’altrove.

In una circolare ministeriale del 1990 viene delineato il tema del dialogo interculturale e della convivenza democratica, come impegno progettuale della scuola, in termini di società multiculturale, di prevenzione del razzismo e dell’antisemitismo, in Europa e nell’intero pianeta, dove vengono introdotti concetti quali il clima relazionale e la promozione del dialogo, fornendo indicazioni sulla valenza interculturale di tutte le discipline e delle attività disciplinari trasversali.

Di conseguenza, educare all’intercultura significa costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e solidarietà.

Si riafferma il principio che l’educazione interculturale non riguarda solo alcune materie, ma sussiste una dimensione dell’insegnamento che accompagna il percorso formativo ed orientativo attraverso tutte le discipline scolastiche.

Il regolamento contenente le norme in materia di autonomia scolastica afferma che gli obiettivi nazionali dei percorsi formativi riconoscono e valorizzano le diversità per la realizzazione del diritto di apprendimento e di crescita educativa di tutti gli alunni e che viene garantito e valorizzato il pluralismo culturale e territoriale.

Le coordinate di politica educativa alle quali le istituzioni scolastiche devono fare riferimento, per realizzare in autonomia i propri progetti di accoglienza, di integrazione e di educazione interculturale sono sufficientemente articolate e fondate su chiare scelte pedagogiche, tracciando un modello di scuola integrativo, interculturale e attento al riconoscimento e alla valorizzazione di lingue, culture e diversità, dove l’altro risulta sempre fonte di arricchimento culturale reciproco.

[1] Favaro G., Capirsi Diversi. Interculturalità ed educazione alla comprensione, in Intercultura. Riflessioni ed esperienze di educazione interculturale in ambito scolastico. EMI, Bologna 2004

La commistione politica-appalti si costruisce col tempo

di Decio Coviello e Stefano Gagliarducci (Università di Tor Vergata, Roma)

Gli scandali degli ultimi mesi hanno riacceso il dibattito sulla vulnerabilità degli appalti pubblici allo scambio di favori monetari e non tra committenti (politici/amministratori) e imprese. Anche se diversi studi riportano evidenza a conferma della diffusa commistione pubblico-privato nel settore degli appalti, poco si sa su come si sviluppano le relazioni preferenziali fra politica e imprese che guidano gli scambi di favori; (2), e (3). 1

SINDACI E APPALTI

A tal proposito, in un nostro studio recente (4), uniamo le informazioni relative alla carriera politica dei sindaci italiani dal 1985 al 2008 agli appalti pubblici di cui sono stati direttamente responsabili tra il 2000 e il 2005 e riportiamo evidenza che lasciare per troppo tempo i sindaci al potere ha una influenza diretta sul funzionamento delle aste pubbliche da loro gestite. Il dato più interessante che emerge dalla nostra analisi è che “ci vuole tempo per farsi degli amici”.

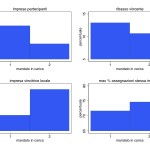

Quando un sindaco viene rieletto per un secondo mandato, riportiamo evidenza di una sistematica riduzione nel numero di partecipanti alle aste pubbliche, che si traduce in un maggior prezzo di assegnazione, quindi un maggior aggravio per le finanze pubbliche. Contemporaneamente riportiamo che non solo si deteriora il livello della competizione, ma anche la sua stessa natura. Aumenta infatti la probabilità che i vincitori siano imprese del posto, e la probabilità che gli appalti siano vinti dalle stesse imprese. La Figura 1, sintetizza questi risultati.

Figura 1.

EVIDENZA EMPIRICA

Questi fatti stilizzati trovano conferma quando consideriamo un modello empirico che considera espressamente la possibilita’ che un sindaco potrebbe essere rieletto più volte proprio perché più colluso, e viceversa (endogeneità del numero dei mandati in carica di ogni sindaco), la possibilita’ che un sindaco sia al suo ultimo mandato in carica, e per altri fattori (caratteristiche socio-demografiche dei sindaci, potenza elettorale del sindaco e della coalizione, informazioni sui partiti, caratteristiche dei comuni, efficienza del sistema giudiziario sul territorio).

Quando consideriamo una variazione esogena nel numero di mandati a sindaco, le nostre stime suggeriscono che in un comune dove un sindaco e’ stato al potere per un term in più si riducono rispettivamente del 23 %, e del 13 % il numero dei partecipanti alla gara, e il ribasso vincente, e aumentano rispettivamente del 3.2 %, e del 25 % la probabilità che l’impresa vincitrice sia del posto e che la stessa impresa vinca con maggiore probabilità.

Il ribasso vincente, espresso come deviazione dalla base dalla base d’asta, permette di calcolare l’aumento sistematico del costo di provvigione di un lavoro pubblico. Secondo i nostro calcoli un extra-mandato di un sindaco e’ associato ad un aumento di 8,000 euro nel costo pagato dai cittadini quando si considera un generico appalto dal valore di 546,000 euro. Se si considera che in media, per ogni mandato un sindaco gestisce 10-12 appalti pubblici, l’effetto sembra essere sostanzioso e paragonabile ad avere un nuovo lavoro pubblico dal valore di circa 100,000 euro. Nell’interpretare questi effetti e’ utile mettere in evidenza una limitazione dei dati a nostra disposizione che non ci permettono di calcolare il costo totale/finale di provvigione del lavoro pubblico poiché le schede di rilevazione dati, sono riempite solo parzialmente delle informazioni sulle varianti in corso d’opera.

IL DIBATTITO POLITICO

Nonostante questi numeri non sono una prova certa dell’avvenuto scambio di favori tra i sindaci e imprese locali, riteniamo che permettono di mettere in luce la debolezza del meccanismo di provvigione degli appalti pubblici alle relazioni ripetute fra sindaci e imprese locali.

I risultati del nostro esercizio sono compatibili con l’evidenza internazionale riportata in (5) dove si dimostra che la longevità politica e’ associata a un livello più alto di corruzione di un paese e suggeriscono una cosa in termini di architettura istituzionale. Nonostante il limite dei due mandati può essere deleterio poiché elimina gli incentivi ad essere rieletti-accountability- e riduce potenzialmente l’interesse dei sindaci a fare politiche di lungo periodo i cui benefici si realizzeranno solo dopo diversi mandati (costruzioni di grandi opere), mette però in risalto il fatto che possa avere degli effetti benefici nel ridurre la collusione tra politici e imprese locali. Il ricambio regolare dei politici dettato da regole non manipolabili può spezzare eventuali network che deteriorano la spesa pubblica e ristabilire la concorrenza nel settore degli appalti.

BIBLIOGRAFIA

(1) Audet, D., 2002. Government Procurement: A Synthesis Report. OECD Journal on Budgeting, 2, 149-194. (2) Goldman, E., Rocholl, J., e J. So, 2009. Political Connections and the Allocation of Procurement Contracts. Mimeo. (3) Hyytinen, A., Lundberg, S., e O. Toivanen, 2007. Politics and Procurement: Evidence from Cleaning Contracts Mimeo. (4) Coviello, D. e S. Gagliarducci, 2010. Building Political Collusion: Evidence from Procurement Auctions in Italy. Mimeo. (5) Besley, T., and A. Prat, 2006. Handcuffs for the Grabbing Hand? The Role of the Media in Political Accountability. American Economic Review, 96, 720-736.

NOTE

1 Gli appalti pubblici costituiscono una porzione considerevole del PIL di quasi tutte le economie industrializzate (14% del PIL nei paesi OCSE, 12% in Italia nel 2002 (1)) e rappresentano lo strumento principale per l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici per le pubbliche amministrazioni.

2 Queste variazioni dal prezzo pattuito in fase di gara generalmente non sono che in aumento rispetto al prezzo pagato dalla pubblica amministrazione e quindi non possono che incrementare il costo totale pagato dalle pubbliche amministrazioni.